在某種程度上,Mseas運動在拉丁美洲已形成完整循環。

「三波浪潮」運動源於對在拉丁美洲宣教運動中,認為必須融合原住民、外國和本土聲音的信念。這條道路並非一帆風順,但三股力量的匯聚,最終強化了聖經翻譯運動。

南美洲三波運動協調員馬約加(Javier Mayorga)解釋:「三波運動約始於2017年,由原住民領袖發起,他們渴望不僅是旁觀者,更要參與推進南美事工。他們呼籲第一波宣教浪潮(即外國教會)與第二波宣教浪潮(即非原住民混血教會)攜手合作。這項合作建立在尊重與聆聽原住民聲音的框架之下。」

危地馬拉的源頭

儘管2017年可視為三波運動的誕生年,其根源可追溯至百年前。金綸湯遜(William Cameron Townsend)常被譽為蒙神使用、啟動現代聖經翻譯運動的先驅。而這場運動的起點,源於一段關係。

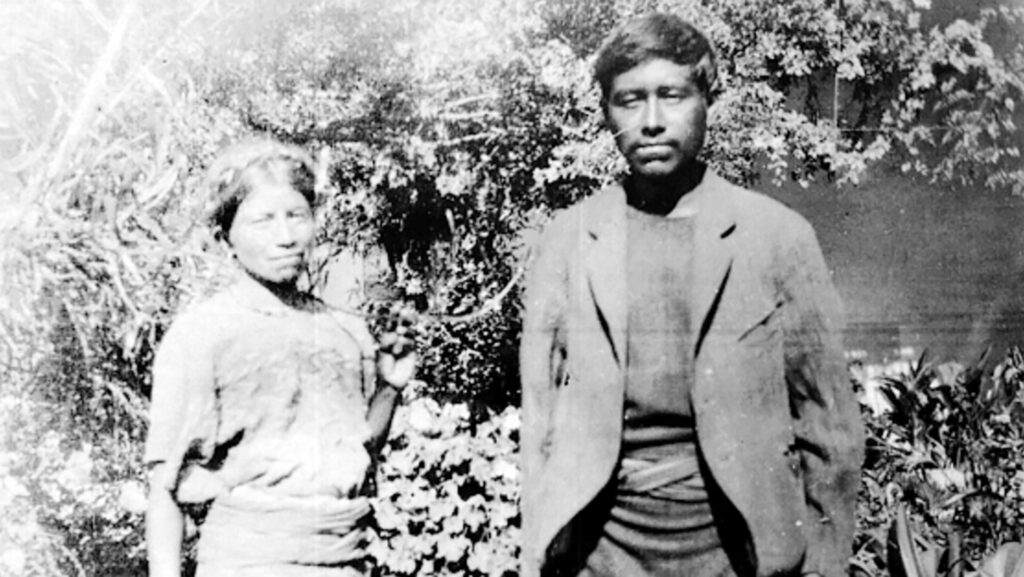

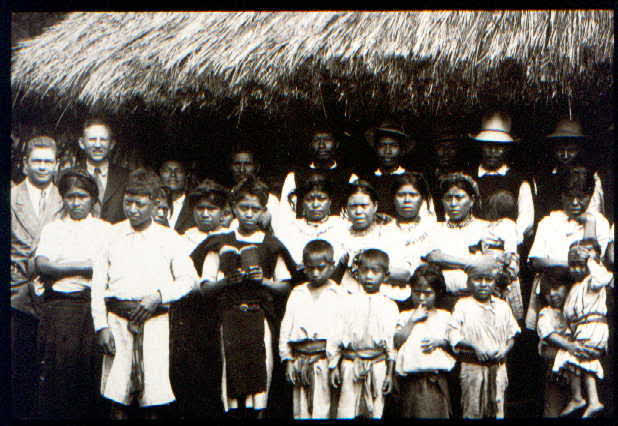

在危地馬拉鄉間,金綸湯遜身為外籍人士,是第一波傳教浪潮的早期代表。其同工迪亞茲(Francisco Diaz)則是本土傳教士,如果以現今的標準衡量,他應屬第三波浪潮。兩人曾攜手跋涉數百里傳揚福音。

當迪亞茲將西班牙文譯為魁楚亞語(其母語)時,他深刻體認到西班牙文聖經無法充分滿足危地馬拉卡魁楚亞語群體的需求。於是,迪亞茲與金綸湯遜德攜手合作,於1919年共同開展魁楚亞語聖經翻譯工作。此模式不僅催生了威克理夫聖經翻譯會,更最終擴展至全球各地。

在美洲大陸,這場運動正回歸本源,致力重建三波浪潮中各機構和教會的伙伴關係。自金綸湯遜與迪亞茲啟動首個項目,近百年後,巴西與哥倫比亞相繼成立國家級的聖經翻譯暨聖經運用工作Mseas小組。正如當年從危地馬拉微小起步的聖經翻譯項目擴展至全球,Mseas如今已遍及拉丁美洲多國。

相互依存與合一

三大浪潮皆需同桌共議 —— 尤其在如此遼闊偏遠的區域接觸語言群體時。

馬約加解釋:「亞馬遜盆地幅員遼闊,涵蓋委內瑞拉、哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯、巴西、玻利維亞,延伸至蘇里南。九國同屬亞馬遜流域,彼此相連。其中我們已在六國建立網絡。」

他強調:「我們不以製造依賴的方式介入,而是秉持互賴理念運作。彼此需要,同向同行,這正是團結的真諦。」

「圓桌會議」協助原住民領袖建立翻譯伙伴關係。他們可將潛在翻譯項目提交至國家級會議,讓有意合作組織商討協作方式,既避免資源重複投放,也強化資源共享。

他解釋:「這如同機構間的協同效應,所有成果皆透過協商在圓桌上合作達成。」

Mesa起源

思想匯聚促成了Mesa運動的誕生。卡德納斯(David Cardenas)仍記得,2015年在土耳其伊斯坦堡舉行的第三次圓桌論壇對一眾領袖產生的影響。論壇由當時擔任威克理夫國際聯會領袖發展顧問的波特(Todd Poulter)主導,旨在建立一個中立的第三空間。來自這張圓桌的(北/西半球)和那張圓桌的(南/東半球)的成員,帶著迥異的文化、信仰、價值觀與實踐方式,但在此處,他們能平等相聚。

卡德納斯那時表示:「參加者視此為建立友誼與合作新途徑,藉此明白聖經翻譯運動中存在的文化、機構與區域差異。」

2016年,時任聯會執行總幹事范克林向美洲區域領袖提出多中心主義理念(polycentrism) —— 由自主治理的影響中心,以及神的使命中的友誼概念,共同引領的運動。

時任美洲區總幹事施莉亞(Nydia Schmidt,現任SIL墨西哥經費籌募主任)回憶道,這個理念令她大受啟發。

她說:「環顧拉丁美洲,我發現我們確實存在某種去中心化的運動,但無法精準定位影響力中心。它們究竟在哪?是教會嗎?範圍太廣了。是亞馬遜原住民教會網絡FAIENAP嗎?那只是單一組織。這些自治影響力中心究竟在哪?這正是多中心理論的核心所在。與卡德納斯反覆討論後,我們認定必須另闢蹊徑,建立能自主運作、逐步強化在地決策能力的模式。」

隨著對話深入,卡德納斯於2018年提出以共同價值觀串連的國家級模式。此構想發展為「地區會議」模式,由各國教會、機構及原住民組織匯聚一堂,在各自區域內協作並作出決策。哥倫比亞與巴西率先採納此構想,隨後墨西哥與危地馬拉加入,此後發展迅速。

卡德納斯表示:「這些元素的融合,促使美洲團隊開始構思強化聖經翻譯運動的新可能,正因如此,哥倫比亞與巴西成為首批實踐國 —— 我們首次見證了不同背景的聖經翻譯機構領袖齊聚一堂的可能性。」